Welche Bauvorhaben darf ich auf meinem Grundstück ohne Genehmigung bauen?

Viele Eigentümer fragen sich, was ohne Genehmigung erlaubt ist. In Deutschland gibt es viele Regeln. Bauordnungsrecht, Bebauungsplan und die Bauaufsichtsbehörde sind wichtig.

Inhaltsverzeichnis

Toggle- Einleitung in die Bauvorhaben ohne Genehmigung

- Grundlagen der Genehmigungspflicht

- Bauvorhaben unterhalb der Vorschriften

- Die Rolle der Landesbauordnungen

- Ausschlüsse von der Genehmigungspflicht

- Abweichungen und Sonderregeln

- Konzeption und Planung des Bauvorhabens

- Kosten und finanzielle Aspekte

- Folgen der Nichteinhaltung der Vorschriften

- Ratgeber: Sicherheit und Planung bei Bauvorhaben

- FAQ

Es gibt Bauvorhaben, die man ohne Genehmigung machen kann. Zum Beispiel kleine Terrassen und ein kleines Gartenhaus. Auch Zäune und niedrige Mauern sind oft erlaubt.

Es gibt aber auch Regeln. Man muss Abstandsflächen einhalten und auf Standsicherheit achten. Brandschutz und lokale Vorschriften sind auch wichtig. Die Regeln variieren je nach Bundesland.

Wichtigste Erkenntnisse

- Viele kleine Bauvorhaben sind genehmigungsfrei, bleiben aber an Bauordnungsrecht und Bebauungsplan gebunden.

- Ein Gartenhaus ohne Aufenthaltsräume, Terrassen und bestimmte Zäune sind oft verfahrensfreie Bauvorhaben.

- Ohne passende Genehmigung drohen Bußgelder und Rückbau – je nach Bundesland mit deutlichen Unterschieden.

- Die Bauaufsichtsbehörde überwacht die Einhaltung der Vorschriften und ist erste Anlaufstelle für Fragen.

- Abstandsflächen, Standsicherheit und Brandschutz gelten auch ohne Baugenehmigung.

- Regionale Unterschiede erfordern stets eine Prüfung der Landesregeln vor dem Start des Bauvorhabens.

Einleitung in die Bauvorhaben ohne Genehmigung

Viele wollen ihr Grundstück schnell nutzen, ohne lange zu warten. Wer die Regeln kennt, spart Zeit und Geld. Es geht um Bauplanungsrecht, Bauordnungsrecht, Musterbauordnung und das BauGB.

Bedeutung der Bauvorschriften

Bauvorschriften schützen Standsicherheit, Brandschutz und Nachbarschutz. Sie machen einen Bau sicher und rechtlich. Sie schützen auch öffentliche Belange und die Rechte anderer.

Es gibt auch Regeln für einfache Arbeiten. Dazu gehören Abstandsflächen und Materialqualität. Die Regeln von Bauplanungsrecht, Bauordnungsrecht, BauGB und Musterbauordnung sind wichtig.

Zielgruppen der Bauvorhaben

Adressiert sind Eigentümer, Vermieter und Bauherren. Auch Kommunen und Planer sind betroffen. Sie prüfen, ob ein Antrag nötig ist.

Wer Carports oder kleine Anbauten plant, findet klare Regeln. So wird das Grundstück gut genutzt, ohne viele Schritte.

Relevanz für Grundstückseigentümer

Genehmigungsfreie Projekte sparen Zeit und Geld. Aber es gibt immer noch Regeln. Ein Verstoß kann zu Strafen führen.

Entscheidend ist die Region: Die Bauordnung variiert je nach Land. Das BauGB ist wichtig für jedes Vorhaben.

| Regelwerk | Kernzweck | Typische Prüfung beim Vorhaben | Praxisnutzen für Eigentümer |

|---|---|---|---|

| Bauplanungsrecht | Nutzung und Einfügung im Gebiet | Bebauungsplan, Art und Maß der Nutzung | Klärt, ob das Grundstück für das Vorhaben geeignet ist |

| Bauordnungsrecht | Sicherheit, Gesundheit, Ordnung | Standsicherheit, Brandschutz, Abstandsflächen | Reduziert Risiken und Konflikte mit Nachbarn |

| Musterbauordnung | Orientierung für Landesrecht | Begriffe, Verfahren, § 2 und § 59 als Referenz | Erleichtert das Verständnis länderübergreifender Standards |

| BauGB | Rahmen für Planung und Entwicklung | Planungsrechtliche Zulässigkeit, öffentliche Belange | Sichert die Abstimmung mit der städtebaulichen Ordnung |

Grundlagen der Genehmigungspflicht

Carport, Anbau oder Umbau müssen oft Regeln folgen. Man muss wissen, ob eine Genehmigung nötig ist. Das hängt von Landesbauordnungen, Bebauungsplänen und Sicherheitsvorschriften ab.

Was ist eine Baugenehmigung?

Eine Baugenehmigung gibt die Erlaubnis, zu bauen oder zu ändern. Die Bauaufsichtsbehörde prüft das. Der Antrag startet das Verfahren, aber nicht sofort das Bauen.

Die Genehmigung ist nur für eine Zeit gültig. Sie kann verfallen, wenn man nicht beginnt oder die Arbeiten pausieren. Auch nach Genehmigung müssen Nachbarn nicht alles akzeptieren.

Unterschied zwischen genehmigungspflichtig und genehmigungsfrei

Genehmigungspflichtig sind meist Gebäude mit Wohnräumen oder große Änderungen. Auch wenn Nachbarn betroffen sind, braucht man oft eine Genehmigung.

Verfahrensfreie Bauvorhaben sind oft klein oder einfache Reparaturen. Sie ändern nicht viel und haben keine großen Auswirkungen. Man muss immer die Sicherheitsvorschriften beachten. Wer unsicher ist, kann einen Antrag stellen oder eine formlose Anfrage machen.

Bauvorhaben unterhalb der Vorschriften

Viele Projekte auf dem Grundstück brauchen keine Genehmigung. Wichtig sind die Nutzung, Größe und der Ort. Wer früh fragt, spart Zeit und Ärger.

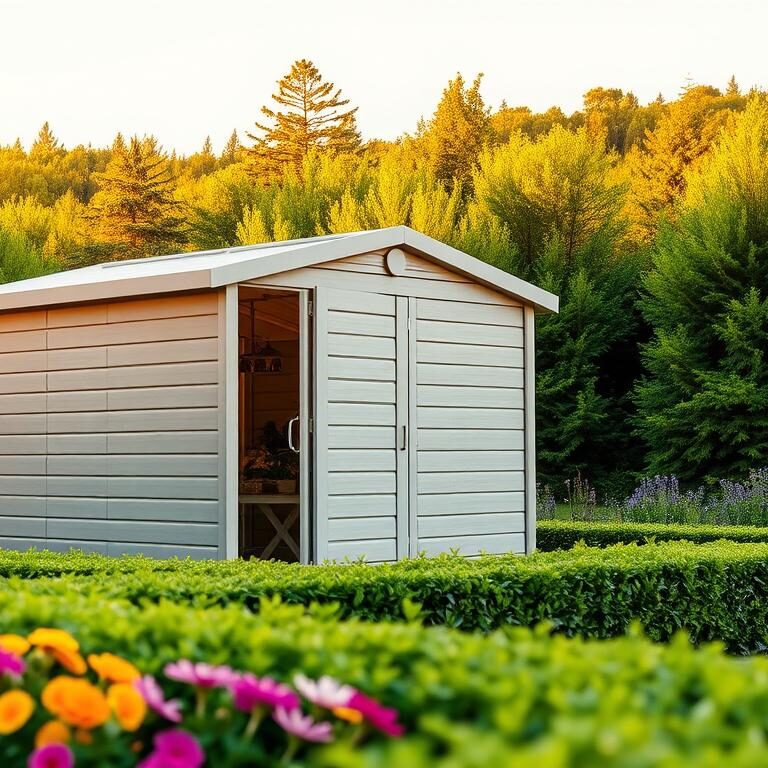

Kleine Gartenhäuser: Rechte und Pflichten

Ein kleines Gartenhaus für Geräte ist oft genehmigungsfrei. Aber nur, wenn es kein Schlafzimmer ist. Die Landesbauordnung und der Bebauungsplan sind wichtig.

Wenn Strom, Heizung oder Schlafzimmer hinzukommen, braucht man eine Genehmigung. Man muss auch auf Abstände und Brandschutz achten.

Terrassen und Balkone: Genehmigungsfreies Bauen

Eine ebenerdige Terrasse ist oft genehmigungsfrei. Höhe, Fläche und Abstände sind entscheidend. Überdachungen haben eigene Regeln.

Ein Balkon beeinflusst Abstandsflächen und Statik. Auch wenn es verfahrensfrei ist, muss man auf Standsicherheit, Geländerhöhe und den Bebauungsplan achten. Abweichungen erfordern eine Genehmigung.

Zäune und Mauern: Höhentransparenz

Ein Zaun bis zu einer bestimmten Höhe ist oft genehmigungsfrei. Material, Transparenz und Sichtschutz sind wichtig, besonders an der Grundstücksgrenze.

Für eine Mauer gelten strengere Regeln. Innerhalb des Grundstücks sind höhere Mauern erlaubt als an der Straße. Wer unsicher ist, sollte Grenzen, Nachbarn und Genehmigung klären.

Hinweis: Auch Pools bis zu bestimmten Volumen sind genehmigungsfrei, wenn Abstände, Entwässerung und Sicherheit stimmen.

Die Rolle der Landesbauordnungen

Die Landesbauordnung sagt, wann man eine Genehmigung braucht. Sie hilft, Bauvorhaben zu planen und zu überwachen. Die Musterbauordnung ist eine Grundlage, die die Bauministerkonferenz ARGEBAU aktualisiert.

Unterschiede zwischen den Bundesländern

Die Musterbauordnung ist eine Richtlinie, aber die Bundesländer haben eigene Regeln. In Baden-Württemberg sind Terrassen bis 30 m² verfahrensfrei. Andere Länder haben strengere Regeln.

Bei Gartenhäusern gibt es große Unterschiede. In Berlin sind 10 m³ erlaubt, in Bayern bis zu 75 m³. Carports sind in Bayern bis 50 m² genehmigungsfrei, in anderen Ländern gibt es kleinere Flächen oder Abstandsregeln.

Wintergärten brauchen oft eine Genehmigung. Aber in Brandenburg oder Hessen sind „kalte“ Wintergärten mit begrenzter Fläche genehmigungsfrei.

Reformen in den Landesbauordnungen bringen Erleichterungen. Zum Beispiel in Sachsen beim Holzbau. Für Bauherren bedeutet das, dass dieselbe Idee in verschiedenen Ländern unterschiedlich behandelt wird.

Wichtige Aspekte der jeweiligen Bauordnungen

Die Musterbauordnung definiert bauliche Anlagen und Gebäude. Sie verwendet Gebäudeklassen 1 bis 5. Das Bauordnungsrecht in den Ländern setzt diese Anforderungen um.

Verfahrensfreiheit und vereinfachte Verfahren sind wichtig. Ein Bauvorhaben kann ohne Genehmigung erlaubt sein. Aber es müssen bestimmte Anforderungen erfüllt werden.

| Regelbereich | Musterbauordnung (Leitlinie) | Landesbauordnung (Beispielhafte Ausprägung) | Auswirkung auf das Bauvorhaben |

|---|---|---|---|

| Verfahrensfreiheit | Rahmen für genehmigungsfreie Vorhaben | Terrassen in Baden-Württemberg bis ca. 30 m² verfahrensfrei | Kleine Projekte schneller, ohne formale Genehmigung |

| Nebenanlagen | Orientierung zu Größen und Nutzung | Gartenhaus: Berlin 10 m³, NRW 30 m³, Rheinland-Pfalz 50 m³, Bayern 75 m³ | Volumen entscheidet über Anzeige- oder Genehmigungspflicht |

| Carports/Garagen | Allgemeine Vorgaben zu Abständen und Brandschutz | Bayern teils bis 50 m² genehmigungsfrei, andere Länder mit engeren Grenzen | Fläche und Lage bestimmen das Verfahren |

| Wintergärten | Unterscheidung nach Nutzung und Bauart | „Kalter Wintergarten“ teils genehmigungsfrei, z. B. in Brandenburg oder Hessen unter Schwellen | Nutzung (beheizt/unbeheizt) beeinflusst Genehmigung |

| Gebäudeklassen | Klassen 1–5 als Systematik | Länderspezifische Schwellen und Prüfpflichten | Höhere Klasse = strengere Anforderungen |

| Abstandsflächen | Grundsätze zur Belichtung und Brandschutz | Differenzierte Tiefe und Ausnahmen je Land | Einfluss auf Lage und Größe des Vorhabens |

| Baustoffe/Holzbau | Grundlegende Brandschutzziele | Sachsen mit Erleichterungen im mehrgeschossigen Holzbau | Materialwahl kann Verfahren und Kosten senken |

Fazit für die Praxis: Eine Landesbauordnung folgt der Musterbauordnung, bleibt aber eigenständig. Wer ein Bauvorhaben plant, sollte die Regeln des eigenen Bundeslandes prüfen, um die passende Genehmigung oder Verfahrensfreiheit korrekt zu nutzen.

Ausschlüsse von der Genehmigungspflicht

Manche Bauten brauchen keine Genehmigung. Aber es kommt auf Lage, Zweck und Dauer an. Man muss wissen, ob der Bebauungsplan etwas besagt oder ob es im Außenbereich ist.

Vorübergehende Bauwerke und deren Regelungen

Manchmal sind temporäre Bauten genehmigungsfrei. Sie müssen schnell abgebaut werden und dürfen nicht zu viel stören. Wichtig sind Abstandsflächen, Standsicherheit und Brandschutz.

Bei Unsicherheit entscheidet die Landesbauordnung. Ein Zelt, Container oder eine Bühne ist oft genehmigungsfrei. Aber wenn sie zu lange bleiben oder die Nutzung ändern, braucht man eine Genehmigung.

Garten nicht als Bauland – Spezielle Bestimmungen

Im Außenbereich gibt es strengere Regeln. Ohne Baurecht im Bebauungsplan sind kleine Bauten nicht erlaubt. Das gilt für Gerätehäuser, Pools und Terrassenüberdachungen.

Man muss die Einstufung des Grundstücks prüfen. Ein Bebauungsplan kann Nebenanlagen begrenzen. Wer nicht folgt, muss rückbauen und kann Geldstrafen bekommen.

Abweichungen und Sonderregeln

Manche Projekte passen nicht in das Raster der Standardvorschriften. Eine Abweichung, Befreiung oder Sondergenehmigung kann helfen. Wichtig ist, dass öffentliche Belange gewahrt bleiben. Eine tragfähige Genehmigung basierend auf Landesbauordnung und Baugesetzbuch ist entscheidend.

Möglichkeiten der Sondergenehmigung

Wer unsicher ist, stellt zuerst eine förmliche Bauvoranfrage. So kann man sehen, ob eine Abweichung oder Befreiung in Betracht kommt. Eine Sondergenehmigung braucht gute Gründe und muss Nachbarn und Umwelt berücksichtigen.

Bei genehmigungsfreien Vorhaben kann eine Genehmigung nötig sein. Das gilt, wenn Nebenbestimmungen greifen. Wichtig sind klare Pläne, Gutachten und eine gute Begründung für die Abweichung.

Bauvorhaben in geschützten Gebieten

In einem Naturschutzgebiet oder Landschaftsschutzgebiet gelten strengere Regeln. Selbst kleine Hütten können ohne Genehmigung unzulässig sein. Hier ist oft keine Befreiung möglich, wenn Schutzziele gefährdet werden.

Die Bußgelder sind hoch. In vielen Ländern reichen sie bis 50.000 Euro. Zusätzlich drohen Nutzungsverbote, Rückbau und Abrissverfügungen. Wer im Naturschutzgebiet oder Landschaftsschutzgebiet bauen will, sollte früh prüfen, ob eine Sondergenehmigung oder enge Abweichung rechtlich tragfähig ist.

Konzeption und Planung des Bauvorhabens

Beim Bau ist eine gute Planung wichtig. Man muss über das Grundstück, rechtliche Dinge und die Nutzung nachdenken. So spart man Zeit und vermeidet Änderungen.

Wichtige Überlegungen vor der Planung

Der Bebauungsplan ist der erste Schritt. Er bestimmt Höhen, Dachformen und Nebenanlagen. Auch, ob es Innen- oder Außenbereich ist, ist wichtig.

Abstandsflächen sind zu Grenzen und Gebäuden zu beachten. Die Gebäudeklasse, Standsicherheit und Nutzung spielen eine Rolle. Aufenthaltsräume und Läger haben unterschiedliche Regeln.

In den Landesbauordnungen gibt es Volumen- und Flächengrenzen. Diese gelten auch ohne Genehmigung.

Manchmal braucht man eine Bauanzeige. Eine Bauvoranfrage hilft, die Zulässigkeit zu klären. Das ist nützlich bei Grenzfällen oder bei unsicherem Bebauungsplan.

Der richtige Standort auf dem Grundstück

Der Standort hängt von Abstandsflächen und Nachbarn ab. Man muss Lärm, Verschattung und Einblicke prüfen. Auch Entwässerung und Versiegelung sind wichtig.

Zufahrten für Lieferungen und Rettung müssen kurz und frei sein. Terrassen und Überdachungen brauchen eine genaue Planung. Beim Gartenhaus zählen Nähe zur Grenze und Volumen.

| Aspekt | Prüfpunkt | Rechtlicher Bezug | Praxis-Tipp |

|---|---|---|---|

| Bebauungsplan | Höhen, Dachform, Nebenanlagen | Planungsrecht vor Ort | Früh Einsicht bei der Gemeinde nehmen |

| Abstandsflächen | Grenzabstände, Gebäudeabstände | Landesbauordnung | Maße an allen Seiten nachmessen |

| Nutzung | Aufenthaltsraum vs. Lager | Gebäudeklasse, Sonderbau | Raumhöhe und Belichtung prüfen |

| Genehmigung | Pflicht, Anzeige oder genehmigungsfrei | Verfahrensrecht der Länder | Vorab Klärung per Bauvoranfrage |

| Standort | Entwässerung, Erschließung, Zufahrt | Kommunale Vorgaben | Regenwasserführung früh planen |

| Terrasse/Überdachung | Tiefe, zulässige Fläche, Konstruktion | Landesbauordnung, Bebauungsplan | Lasten und Befestigung nachweisen |

| Gartenhaus | Volumen, Grenznähe, keine Aufenthaltsräume | Landesbauordnung | Grenzabstand mit Schnur abstecken |

Kosten und finanzielle Aspekte

Beim Planen eines Bauvorhabens ist es wichtig, die Kosten früh zu kennen. Dazu gehören Genehmigung, Bauantrag, Gebühren und Rückbaukosten. Auch Bußgelder können ein Problem sein.

Kosteneinsparungen durch Genehmigungsfreiheit

Genehmigungsfreiheit spart Zeit und Geld. Manchmal fallen nur 100–200 Euro für den Bauantrag an. Bei kleinen Projekten.

Laut Bauantrag und Gebühren können auch Prüf- und Dokumentationskosten anfallen.

Preisrahmen helfen, die Kosten zu schätzen. Eine Terrassenüberdachung kostet 77–558 €/m². Ein Wintergarten 2.000 €/m². Anbauten kosten 1.400–1.800 €/m².

Mögliche versteckte Kosten bei Bauvorhaben

Versteckte Kosten entstehen durch Statiknachweise und Planungsleistungen. Auch Abstandsflächenanpassungen und Entwässerung können teuer werden. Erschließung, Bauanzeigen und Nachrüstungen erhöhen das Budget.

Wer Vorgaben missachtet, riskiert hohe Bußgelder. Auch Nutzungsverbote und teure Rückbaukosten sind möglich. Schwarzbauten belasten den Immobilienwert.

| Posten | Typischer Umfang | Hinweis zur Budgetplanung |

|---|---|---|

| Gebühren Bauantrag | 0,5–1 % der Bausumme; ggf. 100–200 € bei Kleinstvorhaben | Früh ansetzen, auch bei vereinfachtem Verfahren |

| Planung & Nachweise | Architektur, Statik, Nachweise je nach Projekt | Separat kalkulieren; Unterlagen sind oft Pflicht |

| Ausführungskosten | Terrassenüberdachung 77–558 €/m²; Wintergarten ca. 2.000 €/m²; Anbau 1.400–1.800 €/m² | Preisrahmen dienen der frühen Kostenschätzung |

| Folgekosten | Abstandsflächen, Entwässerung, Erschließung | Entstehen oft zusätzlich zum Baupreis |

| Risiken | Bußgelder, Rückbaukosten, Nutzungsverbote | Compliance mindert finanzielle und rechtliche Risiken |

Folgen der Nichteinhaltung der Vorschriften

Wer ohne Prüfung baut, riskiert Ärger. Die Bauaufsicht kann einschreiten, wenn Maße, Abstände oder Statik nicht passen. Auch bei kleinen Projekten sind Regeln wichtig, um Kosten und Verzögerungen zu vermeiden.

Rechtsfolgen bei illegalen Bauvorhaben

Illegales Bauen führt zu Bußgeldern. Diese Bußgelder variieren je nach Bundesland. In Schutzgebieten sind sie oft höher.

Behörden können den Rückbau anordnen. Ein Nutzungsverbot kann auch drohen, selbst wenn das Gebäude fertig ist. Der Abriss kann Jahre später verlangt werden, und die Kosten fallen den Eigentümern zu. Bei Personenschäden drohen strafrechtliche Schritte.

- Bußgelder: teils fünfstellige Summen

- Rückbau: Abriss, Entsorgung, Wiederherstellung

- Nutzungsverbot: Stilllegung bis zur Legalisierung

Prävention durch Informationen und Beratung

Eine Bauvoranfrage beim Amt hilft vor dem Spatenstich. So weiß man, ob das Vorhaben genehmigungsfrei ist. Der Bebauungsplan, Abstandsflächen und statische Nachweise bleiben wichtig.

Professionelle Beratung senkt Risiken. Architektinnen, Ingenieure oder Kammern können helfen. Eine klare Abstimmung mit der Bauaufsicht verhindert illegales Bauen.

Ratgeber: Sicherheit und Planung bei Bauvorhaben

Wer bauen will, muss zuerst Sicherheit und Planung beachten. Viele Projekte sind klein, aber wichtig. Bebauungsplan, Abstandsflächen und Landesbauordnung sind entscheidend.

Zusammenfassung der wichtigsten Punkte

Viele Projekte brauchen keine Genehmigung. Zum Beispiel Terrassen, Zäune und Pools. Aber es gibt Regeln, die man beachten muss.

Man sollte immer die Landesbauordnung prüfen. So vermeidet man Probleme. Eine gute Quelle ist Baugenehmigungen für Gartenhäuser in Deutschland.

Wichtige Kontaktstellen für Grundstückseigentümer

Das Bauamt hilft bei Fragen. Auch Planungsämter und die oberste Bauaufsicht sind wichtig. Architektinnen und Bauberater unterstützen bei statischen Fragen.

Wer unsicher ist, kann eine Bauvoranfrage stellen. So bekommt man klare Antworten für sein Projekt.

FAQ

Welche Bauvorhaben darf er oder sie auf dem Grundstück ohne Genehmigung bauen?

Warum sind Bauvorschriften auch bei genehmigungsfreien Projekten wichtig?

Für wen ist das Thema besonders relevant?

Was ist eine Baugenehmigung im Sinne der MBO?

Worin liegt der Unterschied zwischen genehmigungspflichtig und genehmigungsfrei?

Welche Regeln gelten für kleine Gartenhäuser?

Sind Terrassen und Balkone ohne Genehmigung möglich?

Welche Höhen sind bei Zäunen und Mauern üblich?

Warum sind die Landesbauordnungen entscheidend?

Welche Unterschiede gibt es zwischen den Bundesländern?

Welche Aspekte der Bauordnung sind besonders wichtig?

Sind vorübergehende Bauwerke verfahrensfrei?

Was gilt, wenn der Garten nicht als Bauland ausgewiesen ist?

Gibt es Sondergenehmigungen oder Abweichungen?

Was ist bei Bauvorhaben in Schutzgebieten zu beachten?

Welche Punkte sind vor der Planung zu prüfen?

Wie findet man den richtigen Standort auf dem Grundstück?

Welche Kostenvorteile bringt Genehmigungsfreiheit?

Welche versteckten Kosten können auftreten?

Welche Rechtsfolgen drohen bei Schwarzbauten?

Wie lässt sich Rechtsrisiko vorbeugend reduzieren?

Was sind die wichtigsten Punkte in Kürze?

An welche Stellen können sich Grundstückseigentümer wenden?

GFP Hochbeet Daniela 235, Länge 235 cm, Aluminium

959,00 € Ursprünglicher Preis war: 959,00 €619,00 €Aktueller Preis ist: 619,00 €.

GFP Gewächshaus DIAMAS 21, 235×235 cm, Plexiglas ALLTOP

2.939,00 € Ursprünglicher Preis war: 2.939,00 €1.999,00 €Aktueller Preis ist: 1.999,00 €.

GFP Anlehngewächshaus FLORA 24, 263×132 cm, Dicke 16 mm

1.929,00 € Ursprünglicher Preis war: 1.929,00 €1.349,00 €Aktueller Preis ist: 1.349,00 €.

Unser Gartenkalender 2026

Weitere Garten Artikel

- Bäume für kleine Gärten: Schatten und Struktur

- Wildobst im Garten: Aronia, Sanddorn und Co.

- Obstbäume richtig schneiden – der ökologische Ansatz

- Gartenarbeiten im Februar – So startest du optimal ins neue Gartenjahr

- Gartenmöbel aus natürlichen Materialien

- Lavendel pflanzen, pflegen und verwenden

- Wilde Ecken im Garten bewusst gestalten

- So funktioniert Halm Rasenpflege – Schritt für Schritt erklärt

- Vogelfreundlicher Garten: Pflanzen und Tipps

- Brennholz im Winter richtig lagern – 10 Tipps

Produkt Vorschläge

GFP Gerätehaus Lena 2118, 240x180x205 cm

1.319,00 € Ursprünglicher Preis war: 1.319,00 €929,00 €Aktueller Preis ist: 929,00 €.

GFP Hochbeet Cortenstahl, 190x70x65 cm

249,90 € Ursprünglicher Preis war: 249,90 €169,90 €Aktueller Preis ist: 169,90 €.

GFP Hochbeet Mario 0804 S, 80x40x40 cm, Dicke 2 mm

259,00 € Ursprünglicher Preis war: 259,00 €169,00 €Aktueller Preis ist: 169,00 €.